Aki Kariusmäki 아키 카리우스마키, Victor erice 빅토르 에리스, Pedro Costa 페드로 코스타 인터뷰 (까이에 뒤 시네마 #2024.11)

인터뷰 아키 카리우스마키 Aki Kariusmäki Victor erice Pedro Costa

제 20 회를 맞은 씨네몽드 페스티벌festival cinémondes 이 벡쉬르메르Berck-sur-Mer에서 10월 4일부터 9일까지 열렸다. 지면을 빌어 3명의 위대한 작가들의 작품세계에 대해서 말을 들어보고자한다.

마르코스 우잘 Marcos Uzal

아키 카리우스마키는 지난해 이미 초대되었지만 건강상 대수술을 받았어야했기 때문에 오지 못했다. 세속과 거리를 두며 몇 몇의 가까운 지인들과 어울리는 데 의미를 두는 듯 해보인다. 그와 우정어린 동료 두명이 그의 형제 피터 본 바흐Peter Von Bagh 와 함께 Laponie 소단킬라Sondankyä 에서 만든 페스티벌인 자정의 햇빛 페스티벌에서 그랬듯 이번에도 같이 한다. , 페드로 코스타와 빅토 에리스는 인터뷰를 했지만 카리우스마키는 응답하지 않았다. 그는 예측불가하다. 술때문만은 아니다. 에리스는 그에 대해 이렇게 말한다: <<언제나 도망가. 왜냐면 하루종일 카리우스마키일 수 없거든. 일본에서 봤을 때 엄청난 찬사를 받았는데, 그때 카리우스마키 역을 해주길 바랬지. 보르헤스가 그러더군>> ‘’이름 뒤에, 그 이상의 것이 있다. » 그리고 한마디 더: <<그렇게 민감한 사람을 만난 적이 없다. 온전한 민감성…그가 지탱하고 있는 세상의 무게랄까>> 대화에 이어지는 침묵에 대해서 카리우스마키는 이렇게 말했지: <<왜 그토록 간단한 것에 대해 말하는 데 그토록 많은 단어가 필요한가. 바로 가족에 대해서>>왜냐면 그렇죠, 그의 인물처럼 그는 격언을 통해 말하지않습니까. 그에 대해선 여러 파편을 조각처럼 모아서 볼 수 있을 것 같아요. 예를 들면 이런거죠: <<내 유년시절에 대해 회의적이되려고 해봤어요, 그렇게 많은 영화를 봤지만 결국은 모두 ‘’쓰레기’’였을 뿐이라고. 점잖게 이야기할 수도 있지만, 난 예의에 반하는 사람이라서요>> 대부분의 작품이 상영된 씨노 영화관에서 그는 의자에 앉아 담배를 연거푸 피운다. 술때문에 휘청거려도 그 의자를 떠나지않는다. 다만 꽁초를 한데 모아 쓰레기통에 버리러 가기전까지. 그 의자에서, 그의 그림자를 보며, 확신에 차 이렇게 말한다 : « 나는 그림자밖에 안해. 카메라감독은 빛을 찍지, 나는 그림자를 찍고 »

-마르코스 우잘-

빅토리 에리스와 페드로 코스타와 함께 인터뷰를 시작할께요, 카리우스마키도 합류할까요?

세 감독님은 차이가 있지만 결국 공통분모가 있는데요, 모두 영화사에 한 획이 되고 있다는 점이죠. 의식을 하고 계시나요?

빅토 에리스 : 아주 유사한 영화 취향을 가지고 있죠. 채플린Charlie Chaplin, 브레송Bresson , 오즈, 브뉴엘. 다른 영화감독들과 이렇게까지 겹친 적은 없어요. 같은 가족이라고 해도 믿을 정도죠. 하지만 페드로와 아키의 다른 점은 나보다 독립적이란 점이예요. 내가 결코 찾지못하는 저항의 형태를 찾아가는 재능을 가지고 있죠.

페드로 코스타 : 난, 1974년 4월 25일생(카네이션 혁명)이예요. 역사적으로 돌이켜보면 이 사건이 내게 어떤 영향을 미쳤는지 모르겠어요. 영화를 찾아보기 시작한 해죠. 후에 영화 학교에서 중요한 인물들을 볼 수 있었죠 : 후앙 베나르, 안토니오 레이스 등이 혁명을 구경하기 위해 방문했어요-자크 오몽, 세르쥬 다네-하지만 글로베 로샤, 로배르 크라메, 라울 루이즈 등등…그 다음에 장 마리 스트라웁이나 다니엘 후일레의 회고전이 리스본의 괴테문화원에서 열리기도 했죠. 광적으로 쫓아다니곤 했어요. 지금 생각해보면 얼마나 그들이 고독한 작업을 했는지, 그들 고유의 제작방식을 따랐는지 느낄 수 있죠. 스스로 그들처럼 해보려고도 했었구요. 브레송의 신부처럼 시도한 겁니다 : 예술은 제작에 의미가 있어요. 그것이 온당한 지는 두고 볼 일이죠. 4월 25일 이야기로 다시 돌아가자면 당시 굉장히 행동파 영화를 했던 것 같아요. 공동 제작사와 함께요. 모두 실패하긴 했지만. 뭐 결국, 다른 이야기이지만요…

제가 보기엔 같은 이야기입니다 : 20세기 중반의 사건들과 관련한 이야기들을 각자의 방식응로 풀어가는 게 아닐까요, 마치 전후(로셀리니, 브레송…)에서 현대 혹은, 1960-70년대까지요. 오늘날에도 이어지고 있다고 보시나요, 혹은 다른 시대로 변했을까요?

페드로 코스타: 빅토르와 나는 영화를 가르치는데요, 왜냐하면 그것을 통해 나역시 배울 수 있어서 좋아하죠. 현재는 상황이 아주 안좋은 것 같아요. 특히 앎의 영역에서 그렇죠. 벨라 타르 Béla Tarr 학교 교수가 지인인데 내게 학생 중 한명도 자무쉬Jarmusch란 이름을 들어본 적이 없다고 하더군요. 망각은 해가 갈 수록 심해지죠.

빅토에리스: 아주 주요한 단계를 빠뜨린 세대라고 봐요: 바로 전수죠. 마드리드에 영화를 배우러 17세에 왔을 때, 그 전세대와 현 세대의 격차는 느끼지 못했어요. 베랑가Berlanga 나 바르뎀 Bardem과 아무 문제없이 대화를 나눌 수 있었죠. 현재에는 큰 단절을 느낍니다. 잊혀지는 거죠. 내가 보기에 영화의 큰 부분은 사라진 것 같아요. 오늘날 기관이나 오디오비쥬얼 적인 면에서만 이야기해요. 그건 영화가 아니예요, 대중문화나 광고에서 접하는 텔레비전 언어나 만화이죠. 영화 100년을 이야기 할 때, 아주 시적인 비유를 하죠 : « 영화는 사람처럼 나이를 먹지 않아요 » 맞아요, 결국 무엇의 종결을 말하죠. 사실 뤼미에르 형제의 발명품이 마지막에 남는 것 같아요. 바로 영화관이죠. 영화에 대해 젊은 세대에게 말할 때, 관계적으로 사라진 것을 느낍니다. 대부분의 관객은 원자화되었어요. 학교에서는 예술이 배척되기 시작했고, 오늘날 많은 영화학교에서도 전문지식만을 앞세우는 관리들을 위한 영화를 만들도록 교육받아요. 학생들에게 그런 질문을 하길 좋아해요. « 보세요, 찍으세요, 그리고 보세요» 영화를 찍다보면 보는 방식이 달라지죠. 로베르 플라헤티 Robert Flaherty 가 촬영, 편집을 하면서 그 작업으로 인해 다시 생각이 떠올라 영화를 만드는 겁니다. 내 생각에 모든 영화에 적용해서 생각할 수 있어요. 픽션과 논픽션 모두요. 집단의 개념은 아주 중요해요. 집단은 거대한 운동을 가능케하죠: 후기 혁명 후 소비에트 집단, 신 사실주의를 만든 집단, 혹은 헐리우드 집단도 해당되죠. 제작자, 감독들, 시나리오 작가 들이 아침을 먹으면서 나누었던 이야기들이 영화로 현실화되는 겁니다.

만약 예술이 한켠으로 밀려나고 있다면, 영화가 예술이라고 재확인할 필요는 없을까요>

빅토 에리스: 예술이란 단어는 점점 모호해지고 있어요. 20세기 초에는 영화를 예술의 한 장르로 생각할 필요가 있었지만 현재는 페드로와 같은 생각이예요. 내 세대의 많은 사람이 이런 <<귀족의 고귀한>>을 받아들이지 않죠 : 예술이든 무엇이든, 다른 문제예요 : 진정한 예술적 태도는 제작을 하는 것이라고 생각합니다.

페드로 코스타: 전 영화란 매체가 화가의 붓보다 가장 인간적으로 접근할 수 있는 도구같아요. 오늘날 가장 큰 화두는 영화에 대한 열정,사랑, 혹은 재능이나 돈으로 영화를 만든다는 생각같아요,전혀 모르겠어요. 내가 하는 것과는 거리가 멀죠. 모든 예술에서 영화는 신화적 작품이죠. 스트라웁Straub이나 휠레Huillet같은 사람들과 겪었어요. 로맨스를 거부하는 사람들이죠. 자크 리베트Jacques Rivette의 말ㅇ 떠오르네요. 영화는 아주 매혹적인 예술이다. 그리고 그 매혹에 대해 아주 조심해야한다. 나는 종종 스스로에게 매료된 동료 감독들을 봐요. 칸느나 헐리우드같은 경쟁에 매료되거나…지금은 음악가와 가수들과 작업을 하는데 그들이야말로 열심히 일하는 사람들이죠. 나는 작업의 맛과 제작의 느낌을 믿어요. 물론 지금은 지나친 예산때문에 찾아보기 힘들지만, 사람들은 <<돈은 시간이다>>라면서 서두르거든요. 빅토는 최근에 이런 시간과 작업이 우선순위가 아닌 비인간적 촬영 때문에 고통을 받았어요. 가장 큰 적은 위급함이예요. 마치 그게 가치있는 것처럼 생각하거든요. 장 마리나 다니엘 Jean-Marie 이나Danièle이 이야기하듯, 시간은 소중한 겁니다. 인생에서 찾지 못하면 영화에서는 어떻게 찾겠습니까?

감독님은 영화가 소멸중이란 의식 속에서 작업하시는게 아닐까요? 시대착오적인 생각이라고 여기시나요?

빅토 에리스 : fermer les yeux 를 촬영할 당시, 제 안에 무언가 결핍되어있다는 것을 느꼈어요. 프레이밍하는 것, 스스로에게 비추어진 현실을 프레이밍하는 것이요. 이렇게 자문했죠.<<지금 4k로 촬영하고 있어. 프레이밍은 포스트 프로덕션에서 할 수도 있어>> 디지털 이미지는 조작이 절대적이예요. 리터치하거나 변형될 수 있죠. <<세계로 열린 문>>이란 개념은 더이상 영화에 없어요. 점점 더 추상적 현실로 나아가고 있어요. 이미지를 바꾸면 세상도 바뀐다는 생각이죠. 아무것도 확실한 것은 없어요. 구시대적 사고가 아니라 근원으로 돌아가자는 겁니다. 모든 아방가르드 적 사고는 예술은 죽었다는 전제에서 나왔어요. 항상 영화는 석양의 예술이란 생각이예요. 문명의 석양이죠. 바스크 출신 조각가 호르헤 오테이자 Jorge Oteiza 를 좋아하는데, 20세기 위대한 조각가 중 한명이죠. 그가 조각적 실험을 마치고 조각을 버려두고 교육자로 돌아섰어요. 예술의 죽음이란 경험에서 선-인도-유러피언으로 거슬러올라갔어요. 즉, 원시의 야생과 무명의 표현으로요. 그는 원시 고고학을 찾기 시작했고, 예술의 마술적-종교적 원천으로 돌아갔어요. 아직 이야기 해볼 만 하지만, 아주 흥미로운 유토피아예요. 장 으슈타슈는 우선적인 기원으로 돌아가려 시도했어요. 뤼미에르 형제로 돌아가야한다고요. 구시대적 발상이 아니라, 살아있는 신화를 재구성하는 거죠.

제가 구시대라고 말할 때, 표면적인 것에 대한 무관심을 생각했습니다. 감독님이 각기 다른 시대를 섞는 방식과 연관이 있을까요?

빅토 에리스: Femme les yeux 이 상영될 때, 어느 영사실에서도 듣지 못한 소리를 들었어요: 영사기의 입자가 지나가는 소리였죠. 그걸 위해서라면 죽을수도 있겠어요. 내 나이즘 되면 영화사의 절반 이상을 목격했어요. 내 첫 영화를 1946년에 보았고, 흑백에서 컬러로 전환기를 겪었죠. 내겐 시간이 얼마 없는 것 같아요. 영화는 점차 내 삶을 구성하기에 증언할 수 있죠.

페드로 코스타: 여기엔 또 다른 형태의 위장술이 있어요. 미국 영화감독인데, 이런말을 하는 게 기억나요: <<내 차기작은 35mm 가 될건데, 스튜디오랑 투쟁할 것이다>> 그는 남미의 정글에서 촬영할 예정이었는데, 단지 예술에 대한 열정으로 정글에 수많은 스탭과 몇톤의 장비를 들고 들어간거죠. 거의 군사작전에 가까웠어요. 내가 보기엔 끔찍하더군요. 스트라웁Straub이 말하듯 (Apocalypse Now Coppola) : <<전쟁영화를 만들기 위해 숲을 불태우는 사람을 용서할 수 없어요>> 단지 그건 친환경적 시각이 아니예요. 처음 영화의 시작을 보는거예요 : 인간적이고 겸허한 예술이요. 화려한 것을 좇지만 거기에 몰입되지않는 것이요. 내가 하는 작업에서 그런 가치를 위해 난 <<비전문 배우>>와 일합니다. 그렇게 그리피스, 채플린, 르누아르, 로셀리니, 파솔리니나 다른 작가가 좇은 영화의 초심을 잃지 않는거죠. 빅토가 말하듯, 영ㅇ화작가의 주된 의무를 잊었어요 : 보고 듣게 하는 것.

빅토르와 페드로가 제작한 많은 작품에 대해 이야기했습니다. 언제부터 감독님이 스스로 제작하셨나요?

아키 카리우스마키: 늘.

왜죠?

아키 카리우스마키: 스스로 제작할 때, 적어도 작품을 끝낼 수 있어요(에리스를 바라보며) 난 남쪽 Le Sud (에리스가 결코 끝내지 못한)이란 작품에 대해 말한거예요…아직 어렸을때, 거의 아이일떄, 제작자를 찾았죠. 하지만 아무도 없었어요; 당시에 배달부에 불과했기 때문에 스스로 제작하기로 한거죠. 그 이후로 절대 바뀌지않았어요.

그럼 정확히 감독님이 원하고자하는 바를 이루는 자유가 있겠어요.

아키 카리우스마키: 스스로 시나리오를 쓰기 때문에, 연출도, 제작, 편집까지도 스스로 하는 겁니다. 아무도 내게 이렇게 말하지 않죠: <<아뇨, 그렇게 할 수 없어요>>이런 대화는 내 머릿속에서만 가능해요 : <<할 수 있어, 왜냐면 나니까-아냐, 나잖아-나는 누구이지?-너는 누구지?>> 네 맞아요. 난 자유롭고 싶어요. 하지만 그러기 위해서 한가지 고수한 원칙이 있죠. 절대 예산을 높게 측정하지 않는다. 2천만 달러의 영화를 하려면 엉망이겠죠. 자체제작일 때 유일한 문제는 밤에 잠을 자지 못한다는 겁니다. 원래는 연출가는 제작자가 깨어있을 때 잘 수 있지만, 잠이 부족해요. 편집자나 장식가의 잠까지 모자릅니다…하지만 자유로워요. 그렇죠.

그러면 언제 잡니까?

아키 카리우스마키: 네 침대에사요. 죽을 것 같아서.

조금 전에 빅토는 일본에서 큰 성공을 했다고 들었어요.

아키 카리우스마키: 관객이 있지만, 성공은 아니었어요. 성공이란 뭔지 모르겠네요. 제국주의 양키, 침략자, 산업 전쟁 유발자의 개념이예요. 관객이 있어야죠, 안그러면 왜 영화를 하겠어요? 관객이 있는 게 좋고, 많으면 많을 수록 좋겠지만, 유일한 한명만이 내 영화를 좋다고 하더라고 이미 관객이 보장된 겁니다. 3백만명이 있을 필요는 없어요. 지금은 제작사가 이렇게 말하겠죠 : 당신이 영화를 하면 그 자체로 보상되어요. 모든 게 괜찮을 겁니다!

무성 영화를 만들었어요, Juha 라는 작품이죠.

아키 카리우스마키: 20세기의 마지막 무성영화를 만들고 싶었어요. L’arroseur arrosé 에서 정수는 있었어요. 영화사의 첫 개그죠. 멜리에스가 그 뒤를 잇고, 슬랩스틱, 그리고 채플린이 이어진거죠. 이후에 엄청난 작업을 헐리우드에서 이뤄낸 거죠…

빅토 에리스: 내가 보기엔, 아키의 최근작들은 채플린의 영향을 많이 받았어요. 그의 거친 아들이랄까요.

아키 카리우스마키: 그러럼, 영화는 유성영화시대에서 망가졌다고 생각해요. 유성영화는 무성영화와 아무런 관련성이 없죠. 많은 무성영화를 보면서 정점에 다다렀다고 생각해요. 유성영화가 되면서 장비들이 무거워지고, 마이크를 옷 안에 보이지않게 감추어야했고, 배우들의 움직임도 제한됬죠. 기술적으로 완벽하지만, 다른 문제가 나타났어요 : 더 이상 말할 게 없어진 거죠.

감독님 영화관에서는 어떤 타입의 영화가 상영되나요?

아키 카리우스마키: 거의 모든 타입의 영화요. 어쨌든 관객이 있어야죠. 폭력적인 것은 예외예요. 물론 예외로 제임스 본드 영화가 있죠. 그래야 월급을 줄만큼 수입도 생기고 영화 속 폭력은 우습거든요. 지금의 영화에선 폭력이나 로맨틱 코메디 밖에 없어요.

로맨틱 코미디언을 안좋아하시나요? 1930-40년대 아주 훌륭한 배우들이 있는데요.

아키 카리우스마키: 감독들 중에 가장 로맨틱한 사람이 접니다. 하지만 로맨스 코미디는 1950년대에 멈췄어요. 자크 베케르 Jacques Becker 가 마지막이었죠. 거기에 당류만 첨가할 뿐이예요. 더욱 더 많이.

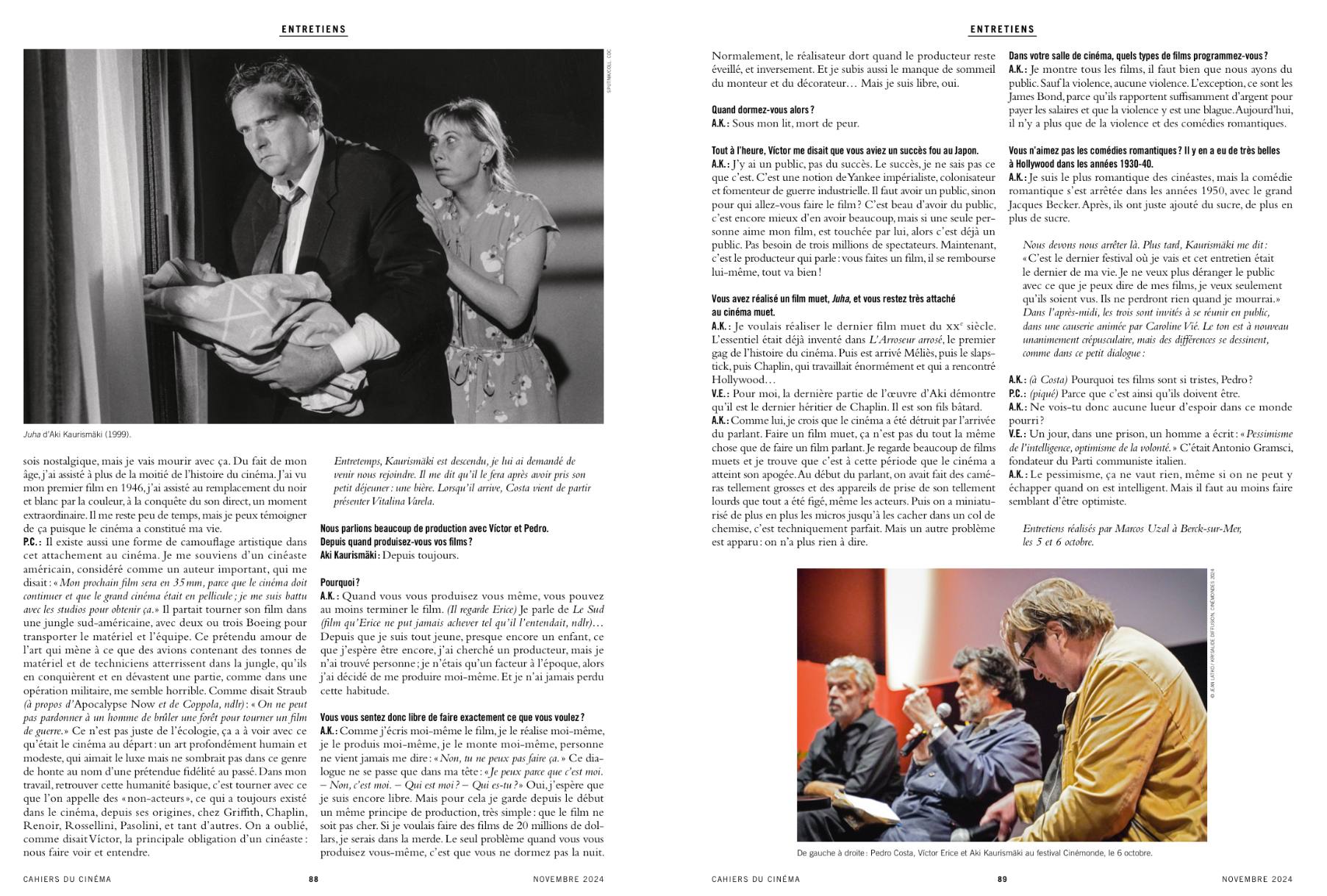

우리는 여기서 멈추어야했다. 카리우스마키 감독이 이렇게 말했다 : <<인터뷰를 하면서 참여하는 마지막 페스티발이 될 겁니다. 더 이상 내 영화이야기를 하면서 관객을 방해하고 싶지 않아요. 단지 그 작품들이 보여주길 바랍니다. 내가 죽을 때 아무 것도 잃을 게 없을 거예요>> 오후에 이 세 감독은 카롤린 비에 주최로 강연을 하기 위해 한자리에 모였다.

'★자료.번역(;Recherche > 예술가(;les artistes' 카테고리의 다른 글

| 한국 사회의 유령 (2) | 2019.07.24 |

|---|---|

| 왕빙_인터뷰_artpress #450 (0) | 2017.12.13 |

| 인터뷰_Nahuel Pérez Biscayart ( 120 battements par minuit)_카이에 뒤 시네마#736 (0) | 2017.09.30 |

| Orhan Pamuk 오르한파묵 인터뷰 (0) | 2017.08.30 |

| MEP 유럽사진미술관_BERNARD PLOSSU 콜렉션 보러 감_또 전시 마지막 날 (0) | 2017.04.10 |